miércoles, 9 de enero de 2019

miércoles, 2 de enero de 2019

Reseña de El verano del endocrino, de Ramón Santos en La enseñanza es el contagio de una pasión

(Tenerife, Baile del Sol, 2018)

El libro, además, es un escaparate de la diversidad de caracteres, que muestran la complejidad de abarcar la comprensión del ser humano reduciéndolo a un talante estándar. De esta manera, por sus páginas pasan numerosos prototipos como el indolente (guardabosque), el romántico entusiasmado (el Endocrino), el descabellado (el Maestro), el calculador (parecido al personaje de El buscón, que iba montado en una mula trazando figuras geométricas para calcular la estocada más certera)… y toda una sucesión de personajes extravagantes como aquellos que se encontró en su caminar Don Quijote. Cada uno, sin embargo, cumple su función en el mundo con sus voluntariosos y loables intentos de superación, sus magros aciertos y sus crasos errores pues, como decía aquel, el ser humano viene al mundo sin libro de instrucciones y todo lo tiene que aprender por él mismo tropezando al menos dos veces en la misma piedra.

El libro, además, es un escaparate de la diversidad de caracteres, que muestran la complejidad de abarcar la comprensión del ser humano reduciéndolo a un talante estándar. De esta manera, por sus páginas pasan numerosos prototipos como el indolente (guardabosque), el romántico entusiasmado (el Endocrino), el descabellado (el Maestro), el calculador (parecido al personaje de El buscón, que iba montado en una mula trazando figuras geométricas para calcular la estocada más certera)… y toda una sucesión de personajes extravagantes como aquellos que se encontró en su caminar Don Quijote. Cada uno, sin embargo, cumple su función en el mundo con sus voluntariosos y loables intentos de superación, sus magros aciertos y sus crasos errores pues, como decía aquel, el ser humano viene al mundo sin libro de instrucciones y todo lo tiene que aprender por él mismo tropezando al menos dos veces en la misma piedra.

El verano del Endocrino no es un libro único si no, debido a su carácter multisignificativo, muchos libros en uno. Globalmente, es el resultado de una elaboración literaria que expone la obsesión del ser humano, materializada en el Endocrino, por dilucidar los enigmas del mundo y del universo ante los que se encuentra solo, sin recursos intelectuales para comprender sus enigmas, lleno de intranquilidades ante el cambio de las cosas y atiborrado de dudas mientras intenta comprender sus porqués, a través de la observación, la reflexión personal y la ciencia.

Y también el libro es el reflejo de la capacidad de asombro del ser humano ante lo desconocido, que necesita constantemente colmar descubriendo las bellezas, las sorpresas y los enigmas de la naturaleza, de la cual siente que forma parte como un elemento grandioso y frágil al mismo tiempo. Así el libro es un ir constante del Endocrino (el ser humano) a la búsqueda de respuestas como típico hombre renacentista para, una vez comprendida la realidad, ordenarla y aclarar su comprensión del mundo, observando, descubriendo y mostrando una ávida curiosidad por saber qué hay más allá de la línea del horizonte.

El libro, además, es un escaparate de la diversidad de caracteres, que muestran la complejidad de abarcar la comprensión del ser humano reduciéndolo a un talante estándar. De esta manera, por sus páginas pasan numerosos prototipos como el indolente (guardabosque), el romántico entusiasmado (el Endocrino), el descabellado (el Maestro), el calculador (parecido al personaje de El buscón, que iba montado en una mula trazando figuras geométricas para calcular la estocada más certera)… y toda una sucesión de personajes extravagantes como aquellos que se encontró en su caminar Don Quijote. Cada uno, sin embargo, cumple su función en el mundo con sus voluntariosos y loables intentos de superación, sus magros aciertos y sus crasos errores pues, como decía aquel, el ser humano viene al mundo sin libro de instrucciones y todo lo tiene que aprender por él mismo tropezando al menos dos veces en la misma piedra.

El libro, además, es un escaparate de la diversidad de caracteres, que muestran la complejidad de abarcar la comprensión del ser humano reduciéndolo a un talante estándar. De esta manera, por sus páginas pasan numerosos prototipos como el indolente (guardabosque), el romántico entusiasmado (el Endocrino), el descabellado (el Maestro), el calculador (parecido al personaje de El buscón, que iba montado en una mula trazando figuras geométricas para calcular la estocada más certera)… y toda una sucesión de personajes extravagantes como aquellos que se encontró en su caminar Don Quijote. Cada uno, sin embargo, cumple su función en el mundo con sus voluntariosos y loables intentos de superación, sus magros aciertos y sus crasos errores pues, como decía aquel, el ser humano viene al mundo sin libro de instrucciones y todo lo tiene que aprender por él mismo tropezando al menos dos veces en la misma piedra.

Así, después de leer en el libro sobre tantos personajes raros que se mueven en mundos creados por ellos, se llega a la conclusión de que lo que ha sucedido es una inversión del hecho literario, o sea, el loco parecido al Alonso Quijano de El Quijote no es el Endocrino sino el mismo autor, Juan Ramón Santos, que ha sido víctima de su propia creatividad y deambula en el libro por las regiones etéreas de la creación entre ficciones y realidades, extremos entre los que oscila la mente humana, despistado aparentemente y despistando al lector conscientemente para producir lo que en Teoría Literaria se llama extrañeza literaria, es decir, literatura. Le presenta al lector una realidad que este no identifica con la que conoce porque, aunque ciertamente es la realidad (montes, árboles, gallinas, ovejas, cabras, riachuelos, personas…), muchos detalles no encajan, resultan extraños y eso es lo que produce el placer estético hable de lo que hable y lo haga de la manera que lo haga: “Allí decidieron pararse, holgazanas, las cabras. Y, mientras olisqueaban matojos y ensayaban entre piedra y piedra, los saltos y piruetas propios de su condición, el endocrino…”.

Aunque, en un principio, parece ser que el autor solo deseaba elaborar una novela donde reflejar la atracción sentida por su admirado Don Quijote (el Endocrino sale del pueblo a buscar respuestas, usa una bacinilla de sombrero...), pero luego sus lecturas de la Biblia, de la leyenda de los falsos profetas y la llegada del Mesías verdadero, la Mitología, El Principito, Nieblade Unamuno, Tractatus de Wittgenstein, Tres tristes tigres de Cabrera Infante, Conversación de Hidalgo Bayal… le han exigido estar también referenciadas y, de tanto novelar imaginando irrealidades, ha acabado desbordado por su propio poder creativo escribiendo literatura. Don Quijote arremete contra molinos de viento y eso resulta sorprendente al lector pero, a pesar de ser una locura sin sentido, no abandona la lectura sino que continúa leyendo con mayor avidez por la extrañeza que le provoca tan descabellada acción… Y es que así es la misma vida, llena de contradicciones, momentos dulces, devociones y locuras. Y lo que aplica el autor de El verano del endocrino es el Arte por el Arte, el placer de escribir por el simple hecho de narrar, describir, exponer y entablar diálogos sin límites ni condiciones. Nada más y nada menos. Es decir, esto es lo que hace el loco (literariamente hablando, claro) de Juan Ramón Santos. ¡Bendita su locura!

Por este motivo, conforme se avanza (lentamente, por cierto) en la lectura de El verano del Endocrino se va detectando que el autor disfruta, ríe calladamente, se enternece y llega a asombrarse de su misma capacidad redactora con la que agranda o achica al personaje, lo aúpa o lo hunde a su antojo, lo hace inmortal o lo destruye. De ahí que, a veces, llegue a ser una novela desquiciada y esperpéntica, un pasatiempo lleno de verborrea narrativa, finura expresiva y calidad lingüística con sabor a experimento literario. No obstante, el libro también es una escaparate donde el autor saca a relucir su hipótesis sobre su concepción de la existencia, a través de la cual expone la idea de que el ser humano no es uno sino todos al mismo tiempo y cada personaje representa una parcela de su personalidad o es el mismo individuo en etapas distintas de la existencia. Este desdoblamiento explica que, entre el discurrir narrativo, el autor deslice críticas a temas presentes como la comida basura, la palabrería de los políticos o el ser humano artificial que se ha olvidado de su procedencia natural.

|

| Juan Ramón Santos |

En cuanto a la riquísima expresión, El verano del Endocrino es un extraordinario alarde de lengua narradora y de redacción impecable, pulcra, segura, exquisita, elaborada y de alta calidad: “al conversar con él uno tenía la sensación de que aun pudiendo abarcar mucho más, limitaba deliberadamente el ámbito de sus opiniones, el perímetro conceptual de sus discursos, como si en cada situación adaptara la hondura de sus consideraciones a la capacidad de su interlocutor” (17). Y todo el discurso narrativo no solo se encuentra perfectamente engarzado sino también salpimentado con una fina ironía, tan general en el libro que el lector a veces se pregunta: “¿esto va en serio?”. No obstante, hay que entender que el libro es la narración pura, el gusto por contar deleitando y, además, con el firme convencimiento del autor de que debe hacerlo con soltura y con gracia (a veces, amarga). Sirvan de ejemplo los episodios estrambóticos de la visita a la presa de Cárdeno, la torre de vigilancia forestal o el campamento scout, que son productos del fluir imaginativo del autor creando historias encadenadas, inverosímiles, ficticias, literarias, con las que se está divirtiendo y, a la vez, creando en total libertad. También se encuentran en todo el libro excelentes descripciones como la del ambiente dinámico de la construcción del poblado de la presa y de su posterior declive, ejemplo de medida redacción y de agilidad narradora, y de otros episodios rocambolescos que se suceden sin solución de continuidad y dejan al lector agotado, pero ahíto de placer estético: “El Maestro sacó del bolsillo un metro, comprobó la longitud del libro, […] tomó un fino y reluciente serrucho , […] comenzó a serrar con energía y sin contemplaciones el volumen, que en menos de un minuto cayó mutilado” (144).

En resumen, Juan Ramón Santos en El verano del Endocrino reúne en sus páginas toda su experiencia lectora de El Quijote, hecho que es patente, pero también de otros libros que le han descubierto la cultura ancestral de los contadores de historias, la indagación de los presocráticos, el sentido docente de los cuentos medievales, la curiosidad renacentista, el desconcierto barroco, el orden racionalista, el idealismo romántico, la búsqueda de respuestas científicas, la transparencia realista y la búsqueda de nuevos caminos expresivos de las Vanguardias. No obstante, el Endocrino, como ser humano que ha buscado esforzadamente y no ha encontrado las respuestas que necesitaba para comprenderse y entender el mundo, termina reconociendo su fracaso: “Quise ser Prometeo, pero lo único que hice fue el gilipollas” (211).

Quizás este hecho explique el loco dinamismo de El verano del endocrino, que envuelve con papel de regalo el fracaso existencial del ser humano y lo disimula camuflándolo en un ejercicio literario que a Juan Ramón Santos, excepto la intranquilidad citada, le resulta grato y placentero, porque le ha supuesto dejar libre su imaginación y sentir el placer de no estar sujeto a nadie ni a nada, si acaso a la concepción del Arte (en este caso a la escritura) como puro juego y nada más. Y es que en El verano del endocrino Juan Ramón Santos, aun exponiendo su mayor preocupación existencial, ha disfrutado del placer de narrar por narrar.

asalgueroc

lunes, 31 de diciembre de 2018

viernes, 21 de diciembre de 2018

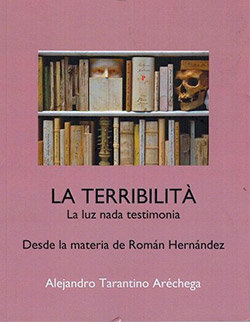

Reseña de LA TERRIBILITÀ de Alejandro Tarantino en nuevatribuna.es

La luz nada testimonia

Sobre la lectura del último libro de Alejandro Tarantino Aréchega, "La Terribilità".nuevatribuna.es | Mariano Gallego Seisdedos20 de Diciembre de 2018 (17:12 h.)

Bien sabe nuestro amigo Alejandro de dichas evanescencias..., y no solo de nuestra levedad, sino de la del propio tiempo.

SABIENDO QUE LA LUZ NADA TESTIMONIA

Toda obra que comunique un sentido estético tiene sin duda que ocuparse y muñir el concepto del tiempo y el concepto del vacío; el paradigma es insertar lo humano, su periodicidad, la impronta del pensamiento y la propia consciencia. Vanidad del reino de lo efímero, de lo que no existirá, de lo que nunca ha existido. Parafraseando al ínclito Felipe Neri, tutto è vanità... Esa Vanitas sabiamente representada por la calavera, memento mori, solo nos permite entrar en el ensueño en el que transcurren nuestras vidas.

Es precisamente en esa ensoñación donde encontramos al autor..., los paisajes del averno, citereas evocadas, piélagos cosmogónicos de bóveda craneal... Pero no sólo ahí; también en el gesto humano, en la mano tendida, en la mirada que muestra el alma, en el abrazo y en el roce de la piel, ¡Dios qué buen vassallo! ¡Si oviesse buen señor!, (Cantar de Mío Cid) para volver a lo telúrico, con la cetra in Pectore, habitando el Hades, avanzando en esas aguas oscuras de la Estigia, imperturbablemente animado por el inesperado atisbo.

SABIENDO QUE LA LUZ NADA TESTIMONIA

Así es el alma de este artista que sabe la inmensidad de lo que ignora, que conoce el instrumento para definir aquello que intuye con absoluta gravedad y que sólo se nutre con el pan que el negro cuervo le trae como alimento cada anochecer en el pico.

Nos habla de roces y piel, incluso de pasión y de deseo..., pero en un lugar inhumano donde el instinto se torna doctrina, en un paisaje arrasado por un meteoro mineral y casi despiadado, un Hades dantesco de eterna penalidad y asombro.

Esta ubicuidad deshumanizada, habitada por reflejos de conciencia (mar de piedra, horizonte breado y humeante), no impide que la compasión de Alejandro nos tienda una mano de luminosa lucidez.

SABIENDO QUE LA LUZ NADA TESTIMONIA

SABIENDO QUE LA LUZ NADA TESTIMONIA

PRESENTACION

Buen momento queridos y queridas. Cuando Alejandro Tarantino Aréchega me consultó sobre la posibilidad de hacer la presentación de su libro La Terribilità de la Editorial Baile del Sol (vocablo del renacimiento italiano que los coetáneos del maestro Buonarroti utilizaban para definir su estilo grandioso y de fuerza potente, sobre todo de la obra escultórica, y que según el propio Michelangelo hace referencia a un modelo de hombre entendido como una totalidad), y escribir sobre el híbrido de palabra y materia, le dije automáticamente que sí; la medicación y la vital experiencia me han convertido en un atrevido timorato, pero en esta ocasión merecía la pena asumir el desafío.

Algún tiempo atrás, haciendo limpieza y orden en mi casa, apareció un texto caído de anaquel. En el escrito no aparecía ninguna referencia. Al leerlo quedé atrapado; qué era aquello? Llegó a mis manos sin prejuicio alguno, no sabía quién era su autor ni cuándo fue escrito. El estilo era denso, cultísimo, (pensé que pertenecía a mi maestro, el malogrado Alberto Cardín...). Pero no se trataba solo de un ejercicio estilístico, el autor dotaba al texto de una estructura vascular y hacía alusión a la evocación estilita del basamento en el discurso y de la lógica del pensamiento, erigiendo una celestial Jerusalem que siempre me llevaba indefectiblemente a la contemplación de la impureza.

Pensé: "es como sumergirse en un PRESENTE DE OLVIDO que evoca nuestras edades....", "es lo que siempre oigo en el don de la ebriedad...", "es nieve recién caída con gota de sangre..."

(SILENCIO)

Gracias querido Alejandro, te debemos cuanto escribes.

COMBINATORIA

Es el momento de mencionar a Román Hernández, artista plástico, escultor y cómplice necesario en la realización de este libro. También un amigo.

La obra de Román esta conectada con el relato de Tarantino, no me es extraño su encuentro.

La alusión histórica, la cita culterana (en este caso en acero, piedra, resina o el elemento natural) es común en ambos artistas; pero no nos dejemos engañar por el estilo como sinónimo de levedad; el relato de profundis es muy similar,

La transcendencia del ser, el elogio a la tradición sólo es un método desesperado que materializa el solitario grito de la humanidad. Ambos son conscientes de la soledad y del vacío de la existencia y ambos, a mi modo de ver, de una forma desesperada buscan el contexto donde su pensamiento plasme nuestra indefensión.

Ambos depuran la técnica, el buril o el estilete, ambos yacen solos entre la multitud, ambos miran al origen para encontrar claves de futuro.

Querido Román; ¿qué te dice Gamoneda desde su armario? ¿Qué te susurran Piero della Francesca, Vitruvio, Luca Pacioli, Fibonacci o San Agustín desde sus obras muertas? Muerte, memento mori en plena obscenidad, con una doncella abierta y oferente. Delicada glotonería de carroña y despojo, como citaba el passacaglia, en un mundo, nuestro mundo, donde la muerte no existe, si acaso, todo el cúmulo de las ausencias…

https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/la-luz-nada-testimonia/20181220145244158572.html

sábado, 15 de diciembre de 2018

Entrevista a Octavio Santana en Letralia

ENTREVISTAS

Hablemos y la búsqueda personal de Octavio Santana Suárez

Arianne Cuárez • Domingo 9 de diciembre de 2018

El año pasado apareció, bajo el sello Baile del Sol, el libro Hablemos, en el que el escritor español Octavio Santana Suárez reúne una serie de ensayos sobre temas como la filosofía, el hombre, la libertad o la historia; en fin, los grandes temas de siempre. Se trata de una obra estructurada en pares de ensayos (cada tema es tratado en dos textos consecutivos) en los que el autor reflexiona, se pregunta y se responde, en una espiral filosófica que intenta esclarecer algunas de las razones por las que estamos aquí, y ahora. Hoy conversamos con el autor sobre su trayectoria literaria y su trabajo docente, entre otros aspectos de su vida.

Octavio Santana Suárez es un hombre nacido para el conocimiento, para explorar lo inexplorable, para cumplir objetivos y una vez allí, estando en la meta, prepararse para ir por más en lugar de conformarse con lo que ha obtenido. Su nacionalidad es española, pero podríamos asegurar que sus conocimientos lo llevan a ser un ciudadano del mundo: ha viajado por diferentes países para escribir sobre la gente y sus formas de relacionarse, de pensar y de vivir, trabajo que ha quedado plasmado en libros de crónicas como Viajes hacia afuera y por adentro, publicado en 1994 por el sello Benchomo.

En este libro, “el autor explora lugares tan distantes y distintos también, entre sí, como Caracas, La Habana, Bengala o San Blas, y su compromiso con una perspectiva universal de las realidades locales”, tal como publicó la revista literaria Letralia.

En el mismo orden de libros de viajes —libros reflexivos, en los que el autor plasma sus aprendizajes luego de haber recorrido distancias enteras con los cinco sentidos bien abiertos porque la tarea es esa: observar, reflexionar, indagar en lo desconocido— está Por tierras del Corán, publicado en 2001 por el sello Baile del Sol.

Su más reciente libro, titulado Hablemos, también editado por Baile del Sol, es otra forma de viajar, esta vez no por destinos del mundo sino por las intimidades del hombre. Ensayos filosóficos, breves, enfocados en el lenguaje y el pensamiento, el lenguaje y el vivir, el sentimiento y la conciencia, entre otros puntos.

Hasta el momento podríamos decir que nuestro autor es un investigador innato, un hombre ganado para indagar en la humanidad y en su destino. Sin embargo, cuando revisamos de manera exhaustiva su formación académica y su hoja de vida, descubrimos que hasta ahora sólo habíamos empezado a conocer una parte de él. Octavio Santana Suárez es también doctor en Ciencias Físicas, licenciado en Ciencias Químicas, ingeniero químico y también ingeniero técnico, mientras que como docente universitario ha estado al frente de tesis doctorales de diversos temas.

Conocer a Octavio Santana Suárez es emprender un viaje que apenas comienza. ¿Viajas con nosotros? ¡Te invitamos!

¿Cómo podría describir el trabajo literario que ha logrado hasta ahora?

Mi trabajo literario lo sitúo en una búsqueda personal, cargada de razones y emociones. En mi primer libro publicado, Viajes hacia afuera y por adentro, transcribí mis impresiones por India, América Latina y regreso a mi tierra canaria. Lo vi y veo a la manera de un cambio de ejes de referencia que procura un viaje a la propia conciencia.

En mi segundo libro, Sucedió al suroeste de las Columnas de Hércules, sumergí mi atención en el archipiélago donde nací: fusioné entorno volcánico con sentimiento de pertenencia a una superficie áspera por las erupciones que llegaron hasta el último cuarto del pasado siglo. También escribí una serie de ensayos que titulé El poder, triste ropaje de la criatura, que publiqué en Letralia; esto me ayudó a evacuar unas vivencias muy próximas con las que pulsé notas extremas de las maneras con las que se subyuga a los que aspiran a un poder que no pueden. Y luego, ya me embarqué en la aventura de mi última obra, Hablemos.

¿Cuál es el mensaje (o propuesta de valor) que usted ha dictado a sus alumnos desde la docencia y también desde otras áreas laborales?

En mi cátedra de Inteligencia Artificial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria procuré que los alumnos se construyeran criterios válidos sobre las materias que dicté por más de cuarenta años y, lo más importante, que los pusieran en práctica para que no se quedaran en meros esclavos tecnológicos.

Si pudiera hacer un repaso de su crecimiento personal y profesional, ¿cómo describiría los resultados de este proceso?

Procuré tener por bandera la veracidad mientras pagaba con mucho esfuerzo por enfrentar la verosimilitud de lo que tienes por verdadero en el horizonte humano.

¿Para qué tipo de público escribe usted?

En realidad, escribí para nadie y para todos los que les apetezca adentrarse sin rémoras en el espíritu humano. Aunque a veces parezca hundirse en el cieno el destino del hombre, pretendo dar con un público que ansíe un mensaje de esperanza como criaturas trascendentes.

¿Cuáles son los proyectos en los que ha trabajado durante este año y qué expectativas tiene para 2019?

Desde una perspectiva literaria he tratado de completar mi obra con temas que creí insoslayables. También dirigí mis dos últimas tesis doctorales sobre generación y reconocimiento automático de palabras compuestas, y un sistema de clasificación de colocaciones de palabras no relacionadas por semejanza semántica.

https://letralia.com/entrevistas/2018/12/09/hablemos-y-la-busqueda-personal-de-octavio-santana-suarez/

jueves, 13 de diciembre de 2018

domingo, 2 de diciembre de 2018

Suscribirse a:

Entradas (Atom)