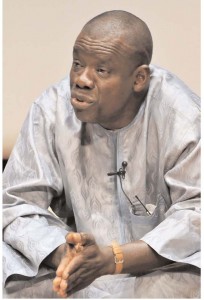

AMADOU NDOYE

África más allá del tópico

Ed. Baile del Sol. 2014

A veces

bromeábamos con Amadou diciéndole que más que un estudioso ensayista, era la

gran promesa de un novelista espectacular. El se reía, sonreía y decía: ¡eso no

puede ser muchacho! Pero ninguno le creíamos porque su habilidad para enlazar y

capitular relatos inverosímiles era la prueba irrefutable de que era un homo

narrator.

-

¿Cómo

está Olga, cómo está Mariano, cómo está Pepín? – sonaba su voz inconfundible al

teléfono.

Al día

siguiente ya estábamos comiendo los sabrosos manises tostados y macerando las

hojas para hacer el bissap. Eran los cacahuetes con un sabor único, como los

que vendía en cucuruchos el manisero de la canción. Con el mismo aroma de las

canciones acubanadas y paternas de timbre inconfundible y el recuerdo de unas

manos arrollando cucuruchos para con el pico divertir nuestros más alejados

recuerdos de inviernos, laureles y charcos en la niñez de nuestros barrios.

-

¿Cómo

estáis los caballeros? Nos despertaba en aquellos días mágicos en su casa de la

gran Medina, acercándose a la ventana del patio, mientras la nurse de sus hijos

todavía pequeños, nos acercaba el desayuno.

Y es que los

sincronismos de la vida nos llevaron a coincidir con él en una entrevista

radiofónica a principios de los ochenta. El era un perfecto desconocido y

nosotros unos músicos atrevidos que compartimos la mesa del estudio, sin pensar

que años más tarde nuestros caminos se encontrarían.

Hasta tal

punto esto fue así que he tenido la enorme suerte de presentar sus tres libros

publicados por la emprendedora editorial Baile del Sol. Los comentarios han sido unánimes, nuestro hombre

en África nos ha ido desentrañando lo que una visión extraviada y llena de

tópicos instalada en nuestra aculturación había propiciado.

Se necesitan

clarificar muchas cosas, casi deconstruir como cita el prologuista de esta

obra, y por ello una de las afirmaciones más reiteradas por Amadou Ndoye ha

sido habitualmente la contenida en esta frase: el pasado africano de Canarias es

mileranio, mientras que el pasado europeo de las islas sólo es centenario. Y esto viene a colación en ese común pasado de

esclavitud remota, colonialismo y aculturación en que Amadou Ndoye ha sido y

continúa siendo un referente para la dicha deconstrucción de una identidad

sumida exactamente igual que la africana, en el tipismo y en toda clase de tópicos

padecidos por el hombre insular.

Es de

esperar y desear que los libros de Ndoye ocupen de forma definitiva el lugar

que les corresponde en nuestro acervo cultural y si hace falta repetirlo habrá

que hacerlo. Por su profundidad intelectual, por su calidad literaria expresada

con acierto total en una lengua que además no es la suya materna, precisamente.

De los

variados ensayos que contiene este libro y para dejar intacta la curiosidad del

futuro lector me centraré en tres de ellos: La

presencia del bolero en Senegal, tema etnomusicológico que desarrolla con

verdadera maestría antropológica, Las

creencias africanas a ambos lados del Atlántico que recorre el tema del

espiritismo y la magia en Canarias y África, y también Esas voces de narradoras y narradores senegaleses tan lejanas y tan

cercanas.

Comienzo por

el tema musicológico porque éste es como dije al principio el que me llevó a

entablar una relación epistolar con Amadou que se continuaría más tarde en

diversos viajes al país africano en visitas a clubes de jazz, escuela de artes,

aprendizaje de la kora y conocimiento de afamados músicos del continente como

Papa Seck, Pap Niang, Baba Maal, Les Freres Guissé o Youssou N´dour. Y es que

fue tal la insistencia por mi parte en este tema que a nuestro autor no le

quedó otro remedio que escribir un artículo para el primer número de la revista

El Vigía bajo el rótulo La Música

africana. Él había escrito un texto de título Jazz y Literatura que había presentado y leído en Madrid y en

Francia, pero que era largo como una tesis y nosotros necesitábamos algo más

fresco y acorde al impacto de la música africana de aquellos momentos de

finales de los ochenta cuando los sones de la salsa parecían menguar y la

música étnica aflorar. Uno de los primeros nombres que aparece en este capítulo

IV de África más allá de los tópicos es el de Johnny Pacheco, con quien

precisamente tuve ocasión de departir largo y tendido en el camerino de la

Plaza de toros en Santa Cruz de Tenerife durante el gran festival de salsa

auspiciado por la tabaquera Coronas. Había regresado entonces de Senegal hacía

pocas semanas y charlé con Johnny precisamente

de ello, de Papa Seck y su flauta travesera, de los ancestros isleños

del propio Pacheco y hasta de los super equipos de sonido de ahora y sus

conciertos multitudinarios en Nueva York con la cuarto parte de vatios.

En los

cincuenta nos cita a Abelardo Barroso, el caruso cubano y así nos confirma que

muchas vocaciones de hispanistas nacieron, porque africanos del oeste

escucharon a boleristas, guaracheros y charangueros. Los africanos se adueñaron

plenamente del bolero, el cha cha chá y la rumba a finales de los cincuenta y

así hasta los 70 con la orquesta Baobab,

la Number one y locales como La estrella polar, El molino rojo, el Miami,

donde diera sus primeros pasos Youssou N´dour que cantaba salsa antes de ser

una estrella del mbalax.

A partir de

esas fechas la racha nacionalista se traduce en instrumentos, vestidos, baile

tradicional y los sonidos del Caribe dejarán paso a ritmos nacionales y

étnicos. Magnífica exposición diríamos donde la perspectiva difusionista es

clave, pero también el funcionalismo y evolucionismo etnomusicológico, para

concluir con unas frases memorables cuando dice que para entender el dolor y el

amor no es preciso ser latinoamericano, basta ser humano simplemente y que africanos

y afrodescendientes saben mucho del dolor...“hemos tenido que desplegar tesoros

de un amor inoxidable para sobrevivir a congojas y desazones en un mundo en que

nos ha tocado a menudo luchar con armas desiguales”. O esta otra de Art Blakey

“nuestra música es un reto permanente a todas las humillaciones e injusticias

que hemos tenido que aguantar desde hace generaciones”. Para concluir con una

cita de Fabio Betancort: “la confluencia musical supone pliegues y repliegues

etnomusicales, préstamos, puntos de encuentro de tradiciones musicales

existentes, hibridismos, tentativas aleatorias, desplazamientos sonoros y hasta

fusiones de géneros y estilos“.

Con todo

esto concluye Ndoye: Quien se entera de que sonidos negros se colaron en el

flamenco y el tango no se extrañará de que el bolero, como el son, la guaracha

o el mambo hayan vuelto a casa para ser acogidos con brazos y corazones

sorprendidos y abiertos.

En el

capítulo II encuentra Amadou el entronque de la magia en ese triángulo del que

reiteradamente nos habló y no sólo en el terreno musical como es obvio, entre

África, Cuba y Canarias. Y lo halla en lo mágico de la obra tan conocida de

Luis León Barreto: Los espiritistas de Telde: “el médium por excelencia en la

obra es Juan Camacho, es el enlace entre los espíritus y la futura víctima,

Ariadna. Es el nexo entre razas, culturas, sistemas religiosos, espacios y

tiempos. Vincula a Canarias y Cuba, ya que se traslada del archipiélago a las

Antillas a principios del siglo XX y recibe una iniciación por adeptos lucumíes

y congos en la isla caribeña”. Si el lector precisa una clarificación mayor,

ésta se encuentra en la página 96 donde Amadou hace responder al narrador a su

pregunta ¿Cómo entender la persistencia de ciertas creencias y actitudes? El

narrador sume a su lector, nos dice, en las aguas de la historia canaria, descubriendo

de paso elementos de los condicionamientos socioétnicos y socioculturales de la

isla, que se tenía tendencia a olvidar, ritos de magua de conversos berberiscos,

negros de Cabo Verde y Guinea, danza del pámpano roto, ritos de adivinas y de

iniciados del Corán y fe judía de los expulsados. En la página 97 encontramos

esto: “Del África del Norte son oriundos los guanches, primeros habitantes del

archipiélago, que dejaron su impronta en las distintas superficies y subsuelos

de las islas. A ellos se unieron europeos y africanos negros. Esos llegaron con

su cosmovisión y aportaron su contribución cultural a la construcción de la

idiosincrasia pese al modo en que se ha escrito la historia hasta la fecha.”

En el

capítulo V nos advierte el autor que van a desfilar en la antología de

narradores y narradoras que nos presenta varios períodos de la historia de

Senegal, desde la independencia y antes hasta el principio del siglo XXI. La

historia, nos dice, está en los personajes, los acontecimientos sean estos ficticios

o reales y también en los silencios.

Lo que fue

perder la hacienda, la autonomía de milenios y explicarlo con palabras

sencillas aparece en Los tambores de la

memoria. Las matanzas y trabajos forzados y el compartir con los blancos

solidarios se perciben con claridad en Excelencia,

sus esposas. Lo que supone que un poder se vaya y otro aparezca dando lugar

al cuestionamiento de la situación y su continuismo se ve con claridad en El cubo de basura. Y ese desorden

económico según Amadou quien mejor lo ilustra es la novela Xala. La aceptación del multipartidismo a raíz del mayo 68

senegalés se ilustra en El vientre del

Atlántico. El puro cuidado de las apariencias en Bueno como el pan. El collar

de paja es otra buena novela a juicio de Amadou que desvela una crítica a

la poligamia y varios aspectos de la tradición, el sitio reservado a las

mujeres. La huelga de los battu o El juego del mar, son otras obras cuyo

análisis detallado encontrará el lector en estas páginas. Ndoye concluye

enumerando los obstáculos que le quedan por superar a la narrativa senegalesa.

Un escaso número de lectores, la flaqueza del poder adquisitivo, el idioma y la

difícil distribución de las obras. Cheickh Aliou Ndao, Ousmane Sembene y Boris

Diop tienen la convicción de que su identidad remite al vacío al escribir en

otra lengua; algunos de ellos han decidido escribir en wolof, idioma materno

mientras que Ousmane Sembene, llevó sus novelas al cine para acceder al público

menos culto.

Sólo me

resta felicitar a la editorial Baile del Sol por poner a nuestro alcance esta

obra y a su prologuista Antonio Lozano por haberme introducido en estos ensayos

de una manera tan adecuada, con datos y citas como esta, contestando a un

desafortunado discurso de Sarkozy en Dakar: que

mientras su país (Francia) y el resto de Europa, se sumían en el siglo XIII en

la sombría Edad Media, en las orillas del Níger florecía un Imperio, el fundado

por Sundiata Keita, que gozaba de una ley magna, llamada de Kurukanfuga,

considerada por muchos como la primera constitución de la historia, que

consagraba la libertad, la solidaridad y la tolerancia como ejes sociales

fundamentales y que, entre otras cosas, afirmaba que “las mujeres, además de a sus tareas cotidianas, deben ser asociadas a

todos nuestros gobiernos” o esta

otra: “Tombuctú, una ciudad que disponía

en el siglo XV de una universidad que albergaba a más de veinticinco mil

alumnos de varios países, y por cuyas calles transitaban sabios de todas las

disciplinas, humanísticas o científicas, que componían el saber de aquella

época”, que nos posicionan del lado de un futuro compartido y solidario.

© Roberto Cabrera